Le kakishibu : l’art du kaki fermenté

Issu de la fermentation de kakis astringents non mûrs, le kakishibu est profondément ancré dans les pratiques artisanales japonaises. À la fois teinture, traitement de surface et agent de protection, il illustre une approche ancienne où la couleur n’est jamais dissociée de la fonction.

Un extrait fermenté, entre jus et matière vivante

Le kakishibu est obtenu à partir de variétés spécifiques de kaki, riches en tanins et impropres à la consommation à l’état cru. Les fruits sont récoltés verts, broyés puis pressés afin d’en extraire un jus épais. Celui-ci est ensuite laissé à fermenter pendant plusieurs mois, parfois plusieurs années. Au fil du temps, le liquide évolue, gagne en stabilité et développe ses propriétés caractéristiques. Plus la fermentation est longue, plus le kakishibu est considéré comme “mûr”, offrant une meilleure tenue et une couleur plus profonde.

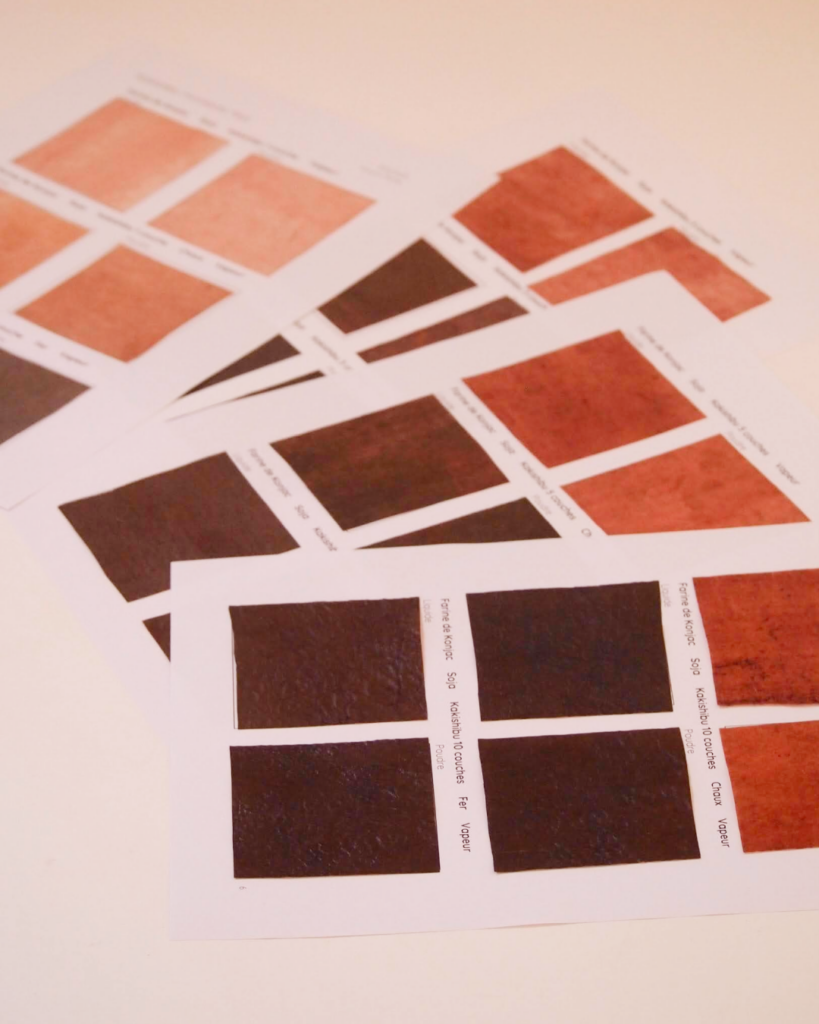

Sa teinte initiale, brun orangé, continue d’évoluer après application. Exposé à l’air et à la lumière, le kakishibu s’oxyde lentement et fonce, passant de tons miel à des bruns profonds. Cette transformation progressive fait partie intégrante de son esthétique : la couleur n’est jamais figée, elle accompagne la vie de l’objet.

Protéger, renforcer, colorer : les usages traditionnels du kakishibu

Historiquement, le kakishibu a été utilisé dans des contextes très variés. Les pêcheurs japonais l’appliquaient sur leurs filets pour les renforcer et les protéger de la putréfaction. Les paysans l’employaient pour imperméabiliser et durcir les vêtements de travail, tandis que les artisans l’utilisaient sur le bois, le bambou ou le papier washi afin d’en augmenter la résistance. Dans l’architecture traditionnelle, il servait aussi à traiter des éléments exposés à l’humidité ou aux insectes.

Cette polyvalence repose sur ses propriétés biologiques remarquables. Le kakishibu présente une forte activité antimicrobienne et antivirale : ses tanins se fixent aux protéines des parois microbiennes et empêchent leur multiplication. Ce mécanisme limite le développement des moisissures, des bactéries et d’autres micro-organismes responsables de la dégradation des matériaux. Bien avant l’ère des traitements industriels, le kakishibu offrait ainsi une solution naturelle, durable et non toxique.

Une teinture fonctionnelle, lente et évolutive

En teinture, le kakishibu occupe une place singulière. Contrairement à de nombreuses plantes tinctoriales, il ne nécessite pas de mordançage classique. Les tanins qu’il contient ont une forte affinité pour les fibres cellulosiques et protéiques, ce qui permet une bonne fixation sur le coton, le lin, le chanvre, la soie ou le papier. L’application se fait souvent en plusieurs couches, au pinceau ou par trempage, avec des temps de séchage intermédiaires qui favorisent l’oxydation.

Les effets visuels du kakishibu sont subtils et profonds. La matière se révèle sous la couleur, les textures restent lisibles, et les irrégularités deviennent des qualités. Utilisé seul, il produit une gamme de bruns chauds ; combiné à d’autres teintures, notamment l’indigo, il permet d’obtenir des noirs, des gris fumés ou des verts assourdis. Ces associations sont particulièrement présentes dans les textiles traditionnels japonais.

Aujourd’hui, le kakishibu suscite un intérêt renouvelé auprès des artisans, designers et artistes contemporains. Son faible impact environnemental, sa biodégradabilité et ses propriétés fonctionnelles répondent aux préoccupations actuelles autour des matériaux durables.